Análisis Armónico y Ecuaciones Diferenciales Dispersivas

Carlos Kenig

Carlos Kenig: Math. Dept, University of Chicago, Chicago, Il. 60637, USA

cek@math.uchicago.edu

El análisis armónico y las ecuaciones en derivadas parciales

han estado entrelazados desde sus comienzos, en la obra de Joseph

Fourier (1768-1830). En su famoso estudio de la teoría

matemática de conducción del calor (1807), Fourier dedujo una

ecuación (la ecuación del calor) para describir el flujo de

calor en una barra unidimensional, a partir de la ``Ley de

enfriamiento de Newton" (el flujo de calor a través de un punto

es proporcional al gradiente temperatura en ese punto).

La ecuación es

, y Fourier

resolvió el ``problema a valores iniciales" (PVI) para esta

ecuación, es decir dada la temperatura inicial de una barra

finita, cuyos extremos son mantenidos a temperatura constante,

Fourier calculó la temperatura en el futuro, en cualquier punto

de la barra. En el curso del cálculo de la solución, Fourier

hizo una afirmación, que ha motivado el estudio del Análisis

Armónico desde ese momento. La afirmación de Fourier fue la

siguiente:

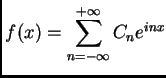

Cualquier función

, y Fourier

resolvió el ``problema a valores iniciales" (PVI) para esta

ecuación, es decir dada la temperatura inicial de una barra

finita, cuyos extremos son mantenidos a temperatura constante,

Fourier calculó la temperatura en el futuro, en cualquier punto

de la barra. En el curso del cálculo de la solución, Fourier

hizo una afirmación, que ha motivado el estudio del Análisis

Armónico desde ese momento. La afirmación de Fourier fue la

siguiente:

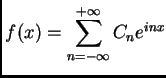

Cualquier función  , definida en [-

, definida en [- ,

,  ], sin

importar cuán caprichoso sea su gráfico, puede ser representada

como una suma infinita de funciones trigonométricas:

], sin

importar cuán caprichoso sea su gráfico, puede ser representada

como una suma infinita de funciones trigonométricas:

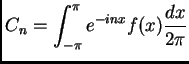

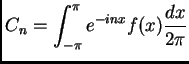

Más aún, Fourier dio una receta para calcular  :

:

Esta afirmación fue muy controvertida, porque

son

funciones ``buenas", y entonces cómo puede ser posible que

funciones ``malas" puedan ser representadas por su suma. Todaví

a hoy se sigue estudiando esta cuestión.

Aún cuando la afirmación de Fourier es falsa para todas las

funciones y todos los puntos

son

funciones ``buenas", y entonces cómo puede ser posible que

funciones ``malas" puedan ser representadas por su suma. Todaví

a hoy se sigue estudiando esta cuestión.

Aún cuando la afirmación de Fourier es falsa para todas las

funciones y todos los puntos  , el método de Fourier

funcionó, y rápidamente tuvo un número de importantes

aplicaciones. Por ejemplo:

El cálculo de la temperatura de la tierra. La predicción de

las mareas (Kelvin). El ``analista armónico" (una máquina). El

cable transatlántico (Kelvin). El cálculo de la edad de la

tierra, etc..

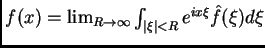

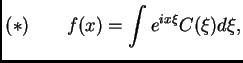

Cuando se estudia el flujo de calor en una barra infinita (Fourier

1822) uno es llevado a estudiar representaciones análogas para

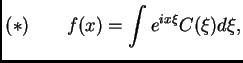

funciones, como integrales, de la forma

, el método de Fourier

funcionó, y rápidamente tuvo un número de importantes

aplicaciones. Por ejemplo:

El cálculo de la temperatura de la tierra. La predicción de

las mareas (Kelvin). El ``analista armónico" (una máquina). El

cable transatlántico (Kelvin). El cálculo de la edad de la

tierra, etc..

Cuando se estudia el flujo de calor en una barra infinita (Fourier

1822) uno es llevado a estudiar representaciones análogas para

funciones, como integrales, de la forma

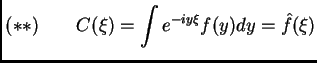

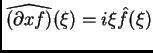

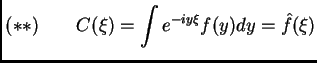

donde la fórmula de  debe ser

debe ser

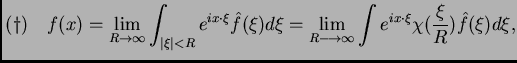

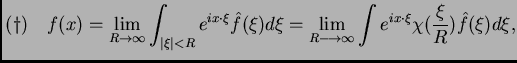

El hecho que (*) es cierta para muchas funciones, en

sentidos apropiados, ha sido instrumental en el estudio de

las ecuaciones en derivadas parciales lineales (de las cuales la

ecuación del calor es un ejemplo), en los últimos 100 años.

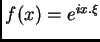

La idea básica de Fourier para el (PVI) para la ecuación del

calor es que, si lo resolvemos para

, para cada

, para cada

, (*) y linealidad nos dan la solución general. Esto se

extiende a dimensiones mayores

, (*) y linealidad nos dan la solución general. Esto se

extiende a dimensiones mayores

), y ha sido

instrumental en el desarrollo espectacular de las ecuaciones

lineales en derivadas parciales, en el siglo 20.

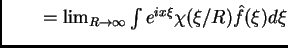

Volviendo a (*), (**) una posible manera de darle significado es

preguntarse si (o cuándo) se tiene

), y ha sido

instrumental en el desarrollo espectacular de las ecuaciones

lineales en derivadas parciales, en el siglo 20.

Volviendo a (*), (**) una posible manera de darle significado es

preguntarse si (o cuándo) se tiene

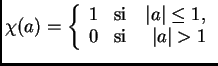

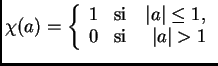

donde

Observen que

. Una conjetura famosa del matemático

ruso Lusin

. Una conjetura famosa del matemático

ruso Lusin

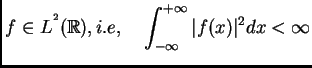

era que

era que  es cierta para toda

es cierta para toda

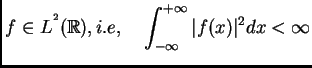

y casi todo  , (en el sentido de la medida de

Lebesgue). Esta conjetura, para

, (en el sentido de la medida de

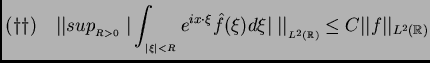

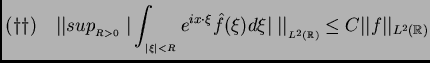

Lebesgue). Esta conjetura, para  fue probada por L. Carleson

en 1966, quien lo hizo de mostrando la siguiente desigualdad:

fue probada por L. Carleson

en 1966, quien lo hizo de mostrando la siguiente desigualdad:

La necesidad de una estimación del tipo (**) para la validez de

la conjetura de Lusin había sido establecida previamente, por

A. P. Calderón. Ahora nos vamos a concentrar en una familia de

ecuaciones diferenciales parciales no lineales, para las cuales se

ha usado, con mucho éxito las ideas del análisis armónico. Estas son

las llamadas ``ecuaciones dispersivas no-lineales'', que aparecen

como modelos en algunos problemas de propagación de ondas. El

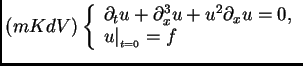

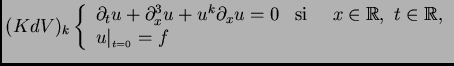

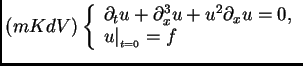

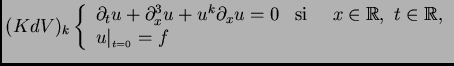

ejemplo en el que me voy a enfocar es la familia de (PVI):

El caso  usualmente llamado KdV aparece en el estudio de la

propagación de olas en canales poco profundos. El caso

usualmente llamado KdV aparece en el estudio de la

propagación de olas en canales poco profundos. El caso  (usualmente llamado mKdV) es importante porque muchos modelos

hiperbólicos se reducen a mKdV. Estos dos casos también son de

particular importancia porque el método de ``inverse scattering"

se les aplica, para obtener soluciones. Hablaremos más de esto

luego. Hemos decidido ilustrar las ideas concentrándonos en mKdV,

el caso

(usualmente llamado mKdV) es importante porque muchos modelos

hiperbólicos se reducen a mKdV. Estos dos casos también son de

particular importancia porque el método de ``inverse scattering"

se les aplica, para obtener soluciones. Hablaremos más de esto

luego. Hemos decidido ilustrar las ideas concentrándonos en mKdV,

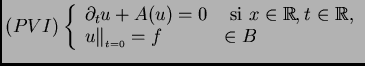

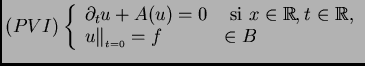

el caso  Debemos primero desarrollar terminología, inspirada

por la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Consideremos

un problema a valores iniciales (PVI)

Debemos primero desarrollar terminología, inspirada

por la teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias. Consideremos

un problema a valores iniciales (PVI)

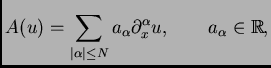

donde  es un espacio funcional, y

es un espacio funcional, y  es un operador

diferencial (posiblemente no lineal) en las variables espaciales

es un operador

diferencial (posiblemente no lineal) en las variables espaciales

, actuando (apropiadamente) sobre funciones en

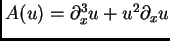

, actuando (apropiadamente) sobre funciones en  . Para mKdV,

. Para mKdV,

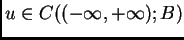

. Decimos que el

. Decimos que el  está globalmente bien propuesto en

está globalmente bien propuesto en  (gbp), si dada

(gbp), si dada  ,

existe una única

,

existe una única

, que resuelva

, que resuelva

(en un sentido adecuado) y tal que la aplicación

(en un sentido adecuado) y tal que la aplicación

es continua. Si esto se satisface con el

intervalo de tiempo

es continua. Si esto se satisface con el

intervalo de tiempo

reemplazado por el

reemplazado por el

decimos que

decimos que  está localmente bien

propuesto en

está localmente bien

propuesto en  (lbp). Aquí estamos considerando intervalos de

tiempo que son simétricos alrededor de

(lbp). Aquí estamos considerando intervalos de

tiempo que son simétricos alrededor de  , porque los problemas

que estamos considerando son reversibles en tiempo. Para mKdV,

, porque los problemas

que estamos considerando son reversibles en tiempo. Para mKdV,  es

solución si y sólo si

es

solución si y sólo si

es solución. Esto, por supuesto

no es cierto para la ecuación del calor que discutimos antes, y

uno toma entonces intervalos de la forma

es solución. Esto, por supuesto

no es cierto para la ecuación del calor que discutimos antes, y

uno toma entonces intervalos de la forma  . Dado un

. Dado un  ,

una de las preguntas más básicas es ¿Para cuáles espacios

,

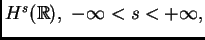

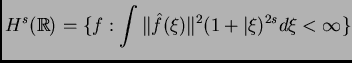

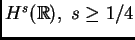

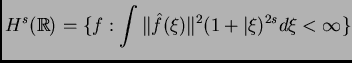

una de las preguntas más básicas es ¿Para cuáles espacios  tenemos (lbp), (gbp)?. Aquí nos limitaremos a considerar la escala

de espacios de Sobolev

tenemos (lbp), (gbp)?. Aquí nos limitaremos a considerar la escala

de espacios de Sobolev

de

funciones que tienen

de

funciones que tienen  derivadas en

derivadas en

. Rigurosamente:

. Rigurosamente:

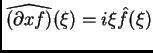

Esto se justifica porque

.

Nuestra pregunta entonces es:

¿Para cuáles

.

Nuestra pregunta entonces es:

¿Para cuáles  es mKdV

es mKdV

en

en

?

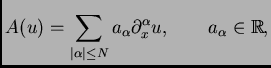

Observen que, para un problema de evolución lineal, a coeficientes

constantes, esto es cuando

?

Observen que, para un problema de evolución lineal, a coeficientes

constantes, esto es cuando

la pregunta no tiene interés, ya que

, y por eso el correspondiente

, y por eso el correspondiente  está

(lbp) para un

está

(lbp) para un  sí y solo sí lo está para todo

sí y solo sí lo está para todo  .

Vemos, de esta manera, que la pregunta está relacionada con la

interacción entre las partes lineales y no lineales de

.

Vemos, de esta manera, que la pregunta está relacionada con la

interacción entre las partes lineales y no lineales de  .

Para mKdV, estas son

.

Para mKdV, estas son

y

y

, respectivamente.

Para explicar cómo el análisis armónico juega un papel en entender

esta pregunta, volvamos al teorema de Carleson, que dice que, para

toda

, respectivamente.

Para explicar cómo el análisis armónico juega un papel en entender

esta pregunta, volvamos al teorema de Carleson, que dice que, para

toda

, y casi todo

, y casi todo  , tenemos

, tenemos

,

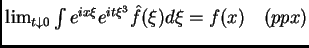

y recordando que

,

y recordando que

, vemos que esto nos da la

'inversión de Fourier'.

En los años 70, en conexión con sus trabajos en mecánica

estadística, Carleson se vio forzado a considerar preguntas

análogas, cuando

, vemos que esto nos da la

'inversión de Fourier'.

En los años 70, en conexión con sus trabajos en mecánica

estadística, Carleson se vio forzado a considerar preguntas

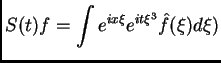

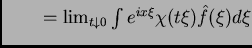

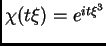

análogas, cuando  es `oscilatoria'. Un ejemplo es el

caso

es `oscilatoria'. Un ejemplo es el

caso

, y la pregunta de Carleson, en

este caso es: ¿Tenemos, para

, y la pregunta de Carleson, en

este caso es: ¿Tenemos, para

?

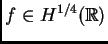

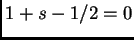

Carleson mostró que la respuesta es NO, pero que si

?

Carleson mostró que la respuesta es NO, pero que si  tiene ``un

poco" más de regularidad, (precisamente cuando

tiene ``un

poco" más de regularidad, (precisamente cuando  tiene 1/4 de

derivada en

tiene 1/4 de

derivada en

), o más formalmente, cuando

), o más formalmente, cuando

, la respuesta es SI. Luego, B. Dahlberg y yo nos

interesamos en esta pregunta, y demostramos (1979), que para

, la respuesta es SI. Luego, B. Dahlberg y yo nos

interesamos en esta pregunta, y demostramos (1979), que para

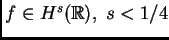

, en general la respuesta es NO, es decir

el resultado de Carleson es óptimo. ¿Cuál es la relación entre

éste y el problema

, en general la respuesta es NO, es decir

el resultado de Carleson es óptimo. ¿Cuál es la relación entre

éste y el problema  para mKdV?

para mKdV?

Como lo mencionamos antes, la pregunta sobre (lbp), (gbp) tiene

que ver con la interacción entre

(parte lineal) y

(parte lineal) y

(parte nolineal). Por eso, es natural

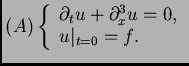

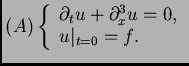

considerar la ecuación de Airy (Stokes):

(parte nolineal). Por eso, es natural

considerar la ecuación de Airy (Stokes):

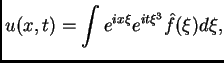

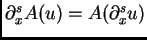

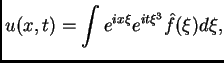

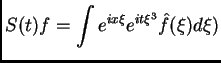

Como  es un problema lineal, a coeficientes constantes, el método de

Fourier se aplica, y se ve que

es un problema lineal, a coeficientes constantes, el método de

Fourier se aplica, y se ve que

lo que revela la conexión con el problema de Carleson.

Sin embargo, noten que  es (lbp),(gbp) en

es (lbp),(gbp) en

para

todo

para

todo  , porque es lineal, a coeficientes constantes, y el

``operador solución"

, porque es lineal, a coeficientes constantes, y el

``operador solución"

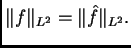

forma un grupo de isometrías en

, ya que,

debido al teorema de Plancherel,

, ya que,

debido al teorema de Plancherel,

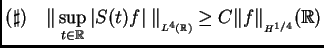

La importancia del problema de Carleson, reside en la desigualdad

que lo implica. Esta forma fuerte y óptima de ( )

la obtuvimos en un trabajo conjunto con A. Ruiz, en 1983. ¿Cómo

podemos usar

)

la obtuvimos en un trabajo conjunto con A. Ruiz, en 1983. ¿Cómo

podemos usar  para resolver mKdV?.

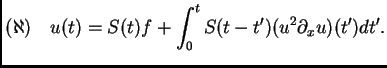

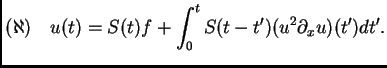

La respuesta viene dada por el principio de Duhamel (método de

variación de las constantes en ecuaciones ordinarias). Este dice:

para resolver mKdV?.

La respuesta viene dada por el principio de Duhamel (método de

variación de las constantes en ecuaciones ordinarias). Este dice:

resuelve mKdV si y sólo si

resuelve mKdV si y sólo si

Esta es, por supuesto, una fórmula implícita. Por eso, para

resolver mKdV con

, uno encuentra un espacio de

funciones adecuado, en el cual el lado derecho de

, uno encuentra un espacio de

funciones adecuado, en el cual el lado derecho de  es

una contracción, para

es

una contracción, para

, y por eso tiene un único

punto fijo, que resuelve

, y por eso tiene un único

punto fijo, que resuelve  . Esto involucra entender la

interacción entre

. Esto involucra entender la

interacción entre  , el operador solución al problema

lineal asociado, y el término no lineal

, el operador solución al problema

lineal asociado, y el término no lineal

. Es

para entender esta interacción, el operador

. Es

para entender esta interacción, el operador  , y la elección

del espacio de funciones, que el análisis armónico desempeña un

papel fundamental, a pesar de que, por ser el problema no lineal,

el método original de Fourier no se aplica. Usando la estimación

, y la elección

del espacio de funciones, que el análisis armónico desempeña un

papel fundamental, a pesar de que, por ser el problema no lineal,

el método original de Fourier no se aplica. Usando la estimación

, de forma crucial, uno puede probar:

, de forma crucial, uno puede probar:

Teorema 1 [Kenig-Ponce-Vega, 1993]:

mKdV está (lbp) en

.

.

Este es ``el mismo" 1/4 que en el teorema de Carleson. No

obstante, no había ningún motivo a priori para sospechar que estas

ideas daban un resultado óptimo para el problema no lineal.

Efectivamente, un argumento heurístico de escala, sugiere que no.

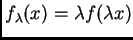

Esto es porque, si  resuelve mKdV, entonces

resuelve mKdV, entonces

también resuelve mKdV, con dato inicial

. Observen que

de manera que

Heurísticamente, el ``mejor

. Observen que

de manera que

Heurísticamente, el ``mejor  " para (lbp), debe ser el que hace

" para (lbp), debe ser el que hace

, que es

, que es  , mucho más chico que

, mucho más chico que  .

Pero, en este problema, la heurística resulta falsa, y el

resultado obtenido por los métodos de análisis armónico es óptimo:

.

Pero, en este problema, la heurística resulta falsa, y el

resultado obtenido por los métodos de análisis armónico es óptimo:

Teorema 2 [Kenig-Ponce-Vega 2000]: mKdV no es

en

en

, para

, para

Teorema 3 [Colliander-Keel-Staffilani-Takaoka-Tao,

2001]: mKdV es (gbp) en

, para

, para

, y no

para

, y no

para

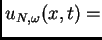

Para dar alguna idea sobre cómo llegamos a la prueba del Teorema

2, recuerden el método de ``inverse scattering" para resolver

mKdV, que reduce la solución del  para la ecuación no

lineal, a resolver una familia de problemas espectrales inversos,

lineales. Este método es muy bueno, pero tiene la desventaja de

ser muy rígido, ya que no se aplica a ``pequeñas perturbaciones" y

requiere que los datos iniciales decaigan fuertemente en el

infinito. Más aún, la continuidad de la solución obtenida así, en

espacios funcionales clásicos, es difícil de obtener (sino

imposible). De cualquier manera, el método es muy útil para

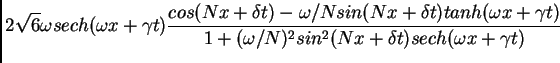

ciertos datos. Por ejemplo, para mKdV, el matemático japonés

Wadati (1973) construyó, de esta manera, explícitamente,

soluciones ``breather", que son periódicas en el tiempo, y que

decaen exponencialmente en el espacio. Están dadas por la

siguiente fórmula:

para la ecuación no

lineal, a resolver una familia de problemas espectrales inversos,

lineales. Este método es muy bueno, pero tiene la desventaja de

ser muy rígido, ya que no se aplica a ``pequeñas perturbaciones" y

requiere que los datos iniciales decaigan fuertemente en el

infinito. Más aún, la continuidad de la solución obtenida así, en

espacios funcionales clásicos, es difícil de obtener (sino

imposible). De cualquier manera, el método es muy útil para

ciertos datos. Por ejemplo, para mKdV, el matemático japonés

Wadati (1973) construyó, de esta manera, explícitamente,

soluciones ``breather", que son periódicas en el tiempo, y que

decaen exponencialmente en el espacio. Están dadas por la

siguiente fórmula:

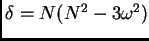

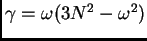

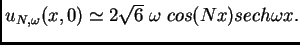

donde

,

,

. Cuando

. Cuando

, es fácil ver

que

, es fácil ver

que

El teorema 2 se prueba usando estas soluciones. ¡El hecho de que

el dato inicial debía ser de esta forma se adivinó usando Análisis

Armónico!

.

Nuestra pregunta entonces es:

¿Para cuáles

.

Nuestra pregunta entonces es:

¿Para cuáles