Agua

en la Luna

Agua

en la Luna

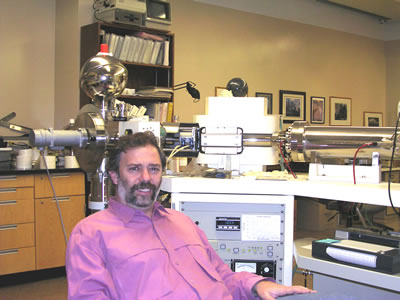

El Dr. Alberto Saal -geólogo-, investigador argentino egresado

de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), dirigió el

equipo científico de la Brown University (EE. UU.) que detectó

hidrógeno en las rocas lunares. Importancia del hallazgo y las

nuevas líneas de indagación que se abren.

El satélite

no estaba seco

El reciente descubrimiento de agua en la Luna por un grupo de investigadores

de la Brown University (Rhode Island; EE. UU.) recorrió el mundo.

La afirmación sobre la existencia de hidrógeno en las rocas

lunares dejó atrás la creencia instalada en el mundo científico

durante más de 40 años de que este satélite natural

de la Tierra estaba completamente seco. El equipo de investigación

formado por profesionales del Instituto Carnegie, de Washington, y de

la Case Western Reserved University, de Cleveland, fue dirigido por Alberto

Saal, quien se doctoró en Ciencias Geológicas (CsGs) en

la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (Fcefn) de

la UNC. Según relata Saal, la inquietud de indagar sobre la existencia

de agua en la Luna surgió al conocer la nueva técnica desarrollada

por Erik Hauri, del Instituto Carnegie, que mejoró las posibilidades

de detectar elementos volátiles en rocas volcánicas. “Con

Erik trabajamos los diez últimos años para deteminar el

contenido de volátiles en el manto terrestre, y lo contacté

para hacer este trabajo con los cristales lunares”, manifiesta el científico

argentino.

El estudio

Éste se realizó sobre material recogido durante las misiones

espaciales Apolo 15 (1971) y Apolo 17 (1972), el que se conserva en el

Johnson Space Center, de Houston, Texas, desde que fue traído a

nuestro planeta. Tal como indica Saal, este descubrimiento es útil

para reconstruir la historia sobre el origen de la Luna y de la Tierra

y la presencia de agua desde épocas muy tempranas. En ese sentido,

reconoce que este hallazgo no rebate el modelo de la colisión como

el que originó la Luna, pero lleva a pensar nuevamente en el proceso.

El paradigma actual plantea que la Luna se formó por una colisión

cataclísmica entre la temprana Tierra y un objeto del tamaño

de Marte, hace 4500 millones de años. Según se cree, si

había agua en la Tierra antes del impacto, se perdió en

el material que formó la Luna durante la colisión. Este

estudio que detectó hidrógeno en las rocas lunares da fuerza

a la hipótesis de que el agua es endógena a la Luna y, por

lo tanto, el impacto no produjo la pérdida total. “El trabajo pone

límites en las características de la colisión y formación

de este satélite natural terrestre porque supone que se dieron

condiciones que permitieron conservar el hidrógeno (el elemento

más liviano en la tabla periódica). Sin embargo, no desestima

el modelo de colisión como el que originó la Luna, ya que,

hasta el presente, es el que mejor explica el momento angular entre la

Tierra y su actual satélite. Asimismo, sigue en pie la posibilidad

de que el agua disuelta en las rocas lunares fuera agregada inmediatamente

después de su formación, tal vez durante sus primeros 100

millones de años, por material meteorítico rico en esta

vital sustancia”, señala.

El proceso

Para el análisis, Saal pulió diminutos granos de vidrio

volcánico que había en las rocas lunares a fin de llegar

a la composición química en su interior, ya que cualquier

sustancia en la parte exterior pudo haber sido depositada después

de que se enfriaron los minerales en erupciones ocurridas en la Luna hace

cerca de 2 mil millones de años. De esa manera, demostró

la existencia de hidrógeno en ese material, lo que es una indicación

de agua disuelta en los minerales que forman el manto lunar, según

explica el investigador argentino. Por lo tanto, los nuevos resultados

vuelven a poner en relieve la pregunta sobre la existencia de agua en

los polos lunares y su origen: si es propia de la Luna o fue depositada

más tarde por la contaminación proveniente de asteroides

y meteoritos. Saal añade que, hasta el momento, hubo dos misiones

de la Nasa para verificar la existencia de agua en los polos de la Luna:

en 1994, “Clementine”, y más tarde “Lunar Prospector”, pero ambas

dieron resultados ambiguos.

Nuevos intentos

Por lo expuesto, desde la entidad estadounidense antes citada se lanzará

este año una expedición de reconocimiento lunar, y en 2009

se pondrá en órbita un satélite de detección

y observación de cráteres lunares para probar la existencia

de hielo de agua en los polos lunares. Encontrar este elemento en los

cráteres sería fundamental para la instalación de

futuras bases porque permitiría que los astronautas calmaran su

sed y crearan combustible a partir del hidrógeno. “Si se confirma

la existencia de hielo polar, el consenso científico girará

en torno a la idea de que los hielos polares se produjeron con agua externa

a la Luna (proveniente de meteoritos y cometas). Sin embargo, los resultados

de nuestro estudio sugieren que esos hielos, si existen, pueden haberse

formado por procesos de desgasificación durante eventos magmáticos

en la Luna y, por lo tanto, el agua podría ser endógena

al satélite natural de la Tierra”, agrega. Los próximos

pasos son determinar la distribución de las rocas ricas en volátiles

para establecer si es local o general sobre toda la superficie lunar;

cuáles son los isótopos de hidrógeno, cloro, azufre,

carbono y nitrógeno para tener una idea del origen de los volátiles

y reconocer si los de la Tierra tienen el mismo origen que en la Luna.

Entre dos tierras

En 1985, Alberto Saal se recibió de licenciado en CsGs en la Fcefn

de la UNC, y en 1993, en la misma Facultad y con apoyo del Conicet, se

doctoró en esa disciplina. En nuestro país trabajó

en el Instituto “Miguel Lillo”, de Tucumán. En 1994, presentó

su Master in Science en Geochimica en el Instituto Tecnológico

de Massachusetts (MIT/EE. UU.). En 2000, presentó su segundo doctorado

en Geochimica en el MIT - Woods Hole Oceanographic Institution. En la

actualidad, se desempeña profesionalmente en los Estados Unidos,

donde reside desde 1991, habiendo trabajado en las instituciones antes

mencionadas. Realizó el postdoctorado en el Lamont Doherty Earth

Observatory (Columbia University). Hoy, es profesor en la Brown University

e integra el Departamento de CsGs de esa casa de altos estudios, donde

analiza planetas junto con un equipo de científicos. En enero de

2009, Saal volverá a la Argentina para determinar contenidos de

volátiles en las rocas volcánicas de los Andes junto con

Erik Hauri. La investigación será financiada por la Fundación

Nacional de Ciencia (NSF/EE. UU.), y recibirán la colaboración

de Edgardo Baldo, del Departamento de Ciencias Geológicas de la

UNC.

Fuente: Prosecretaría

de Comunicación Institucional de la UNC.

Adaptó:

Lic. Enrique A. Rabe (ÁCS/CCT

CONICET Santa Fe).

© UNC - CCT CONICET Santa Fe